Neue Studie: Hashimoto-Thyreoiditis verdoppelt das Risiko für Schilddrüsenkrebs

- Dr. Christian Lunow

- vor 3 Tagen

- 3 Min. Lesezeit

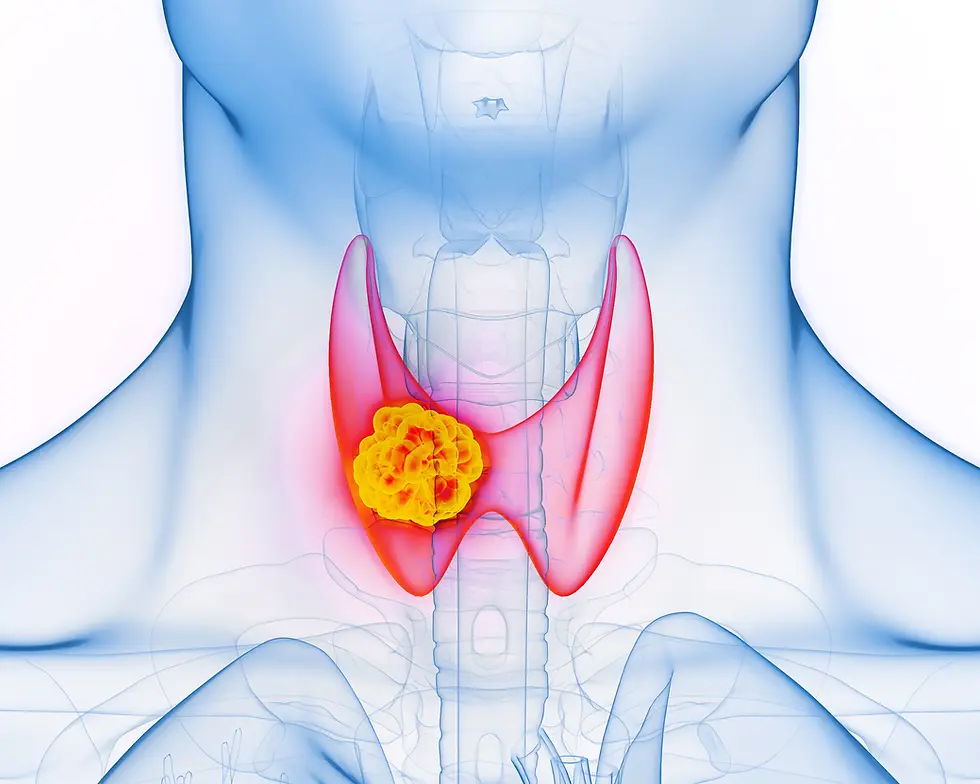

Die Hashimoto-Thyreoiditis ist die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion in Europa. Bei dieser Autoimmunerkrankung greift das Immunsystem die Schilddrüse an, was zu einer chronischen Entzündung und langfristig zur Zerstörung des Schilddrüsengewebes führt. Da die Schilddrüse eine zentrale Rolle für den Stoffwechsel spielt, können die Folgen der Krankheit im gesamten Körper spürbar werden. Eine neue Studie stützt einen weiteren Zusammenhang: Patienten mit Hashimoto-Thyreoiditis erkranken häufiger an Schilddrüsenkrebs als Menschen ohne diese Erkrankung. Hier erfahren Sie, welche Risiken bestehen und was Patienten jetzt beachten sollten.

Hashimoto und Schilddrüsenkrebs – was weiß man über den Zusammenhang?

Chronische Entzündungen erhöhen das Risiko, an Krebs zu erkranken – das erkannte bereits der berühmte Mediziner Rudolf Virchow (1821–1902). Dass eine chronische Entzündung der Schilddrüse das Krebsrisiko erhöht, erscheint daher naheliegend.Eine Verbindung zwischen Hashimoto-Thyreoiditis und dem Auftreten eines papillären Schilddrüsenkarzinoms, der häufigsten Form von Schilddrüsenkrebs, wurde bereits 1955 erstmals beschrieben. Studien, die seither zu diesem Thema erschienen sind, liefern jedoch keine eindeutigen Ergebnisse: Einige Arbeiten berichten von einem dreifach erhöhten Schilddrüsenkrebsrisiko für Patienten mit Autoimmunthyreopathie, während andere keine Unterschiede zu Kontrollgruppen feststellen konnten.

Welche neuen Erkenntnisse gibt es?

Das Ziel der neuen Studie, die chinesische Wissenschaftler 2024 vorstellten, war es, systematisch zu prüfen, ob Hashimoto-Thyreoiditis das Risiko für Schilddrüsenkrebs erhöht und ob es Geschlechtsunterschiede in diesem Zusammenhang gibt. Dazu führten sie eine sogenannte Meta-Analyse durch. Sie sichteten insgesamt 2.845 medizinische Publikationen, von denen sie 26 aussagekräftige Studien auswerteten. Insgesamt umfasste die Analyse 45.564 Patienten, von denen 8.300 an Hashimoto-Thyreoiditis und 11.168 an Schilddrüsenkrebs erkrankt waren. Im Ergebnis fanden die Wissenschaftler heraus, dass Menschen mit Hashimoto mehr als doppelt so häufig an Schilddrüsenkrebs erkrankten wie Menschen ohne Hashimoto (Odds Ratio von 2,22, 95 % CI: 1,85–2,67). Die meisten Fälle bezogen sich auf das papilläre Schilddrüsenkarzinom, was typisch für Schilddrüsenkrebsfälle insgesamt ist. Für andere Karzinomtypen (z. B. medullär oder anaplastisch) lagen keine ausreichenden Daten vor. Die Frage nach Geschlechtsunterschieden, die die Wissenschaftler ebenfalls in ihre Untersuchung einbezogen, konnte nicht eindeutig beantwortet werden. Zwar zeigte sich bei Frauen mit einer Häufigkeit von 31 % seltener Schilddrüsenkrebs als bei Männern (37 %), jedoch war dieser Unterschied nicht statistisch signifikant. Es gibt also keinen klaren Hinweis auf geschlechtsspezifische Risikodifferenzen.

Wie ist diese Studie einzuordnen?

Die aktuelle Meta-Analyse liefert wichtige Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Hashimoto-Thyreoiditis und einem erhöhten Risiko für Schilddrüsenkrebs. Retrospektive Studien, wie die in der Analyse eingeschlossenen, zeigen allerdings lediglich Assoziationen, aber keinen kausalen Zusammenhang. Schon seit längerem gibt es jedoch wachsende Hinweise darauf, dass Patienten mit Hashimoto-Thyreoiditis tatsächlich häufiger an Schilddrüsenkrebs erkranken als Menschen ohne Hashimoto. Dass Hashimoto-Thyreoiditis als Risikofaktor für Schilddrüsenkrebs angesehen werden muss, stützte beispielsweise auch eine große, 2019 veröffentlichte prospektive Studie aus den USA. Die Wissenschaftler untersuchten knapp 10.000 Patienten mit Schilddrüsenknoten, die zur Abklärung des Befunds in einem Zeitraum von 22 Jahren eine Klinik in Boston aufgesucht hatten. Dabei stellten sie fest, dass sich die Knoten bei Hashimoto-Patienten in 23,3 Prozent der Fälle als krebsartig erwiesen, während dies bei Patienten ohne Hashimoto-Thyreoiditis lediglich in 15,9 Prozent der Fälle zutraf. Das Risiko, dass sich ein Schilddrüsenknoten als bösartig herausstellt, ist demnach bei Menschen mit Hashimoto-Thyreoiditis 1,7-fach höher als bei Patienten ohne diese Autoimmunerkrankung.

Was bedeuten die Ergebnisse für Hashimoto-Patienten?

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei Hashimoto ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko für Schilddrüsenkrebs besteht – besonders für das papilläre Karzinom. Gleichzeitig muss man jedoch bedenken, dass das absolute Risiko niedrig ist. Die Neuerkrankungsrate von Schilddrüsenkrebs liegt weltweit bei etwa 2–6 Fällen pro 100.000 Personen pro Jahr. Davon sind etwa 85–90 % papilläres Karzinom. Viele entdeckte Karzinome sind zudem klinisch wenig bedrohlich.

Auch wenn das Schilddrüsenkrebsrisiko bei Menschen mit Hashimoto laut der 2024 erschienenen Studie etwa doppelt so hoch liegt wie in der Normalbevölkerung, besteht kein Grund zur Panik. Dennoch raten wir bei Hashimoto-Thyreoiditis, die Schilddrüse in regelmäßigen Abständen ärztlich untersuchen zu lassen. Eine regelmäßige Sonographie (Ultraschalluntersuchung) der Schilddrüse ist empfehlenswert. Regelmäßige ärztliche Kontrollen, offene Kommunikation mit Fachärzten und ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper helfen, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zu handeln.Zudem sollten festgestellte Veränderungen ärztlich abgeklärt werden.

Dazu zählen zum Beispiel:

neu auftretende oder schnell wachsende Knoten

spürbare Verhärtungen im Halsbereich

Heiserkeit oder Schluckbeschwerden

Comments